中能传媒能源安全新战略研究院(以下简称“中能传媒研究院”),致力于打造高端能源智库,近年来紧密围绕党中央、国务院关于能源的决策部署,围绕能源发展改革重大问题开展深度研究,形成了一系列决策参考价值高的研究成果。

自2016年以来,中能传媒研究院以国家发展改革委、国家能源局、国家统计局、行业协会等丰富数据信息为依托,结合能源企业及相关机构的实际需求,按年度组织编写《中国能源大数据报告》,以期全面、系统、连续记录能源行业各专业领域发展近况,为行业发展决策提供重要数据支撑。经过多年积累,《中国能源大数据报告》凭借其数据量大、实用性强得到业界越来越多的认可和青睐,逐渐发展成为特色鲜明的行业工具书之一。

2023年6月,《中国能源大数据报告(2023)》 重磅推出,这是中能传媒研究院连续第八年研究制作。本报告全文近5万字,附图表百余张,共分为七大篇章,其中,第一章对我国能源发展情况进行综述,包括宏观经济形势、能源生产及供应、能源消费、能源投资、能源效率、碳市场运行和能源政策等内容;第二至六章对煤炭、石油、天然气、电力、非化石能源等细分行业,从行业供需、基建、市场、运营、政策等方面进行分析;第七章针对储能氢能新业态,介绍其市场规模、技术发展、行业政策等内容。

受研究能力及编写时间所限,报告中难免存在疏漏与不足之处,恳请广大读者批评指正。

第二章 煤炭行业发展

本章作者 邱丽静

一、煤炭供需

1、原煤产量同比增长10.5%,再创历史新高

国家统计局数据显示,2022年,全国原煤产量45.6亿吨,同比增长10.5%,原煤生产增速加快。另据国务院国资委信息,2022年,中央企业煤炭日均产量296万吨,同比增长7.6%,再创历史新高。

2013—2022年全国原煤产量及增速

(数据来源:国家统计局)

2、煤炭生产开发布局持续优化

煤炭生产中心加快向资源禀赋好、开采条件好的地区集中。2022年,全国规模以上煤炭企业原煤产量完成45.0亿吨,同比增加3.7亿吨,增长9.0%。2022年,亿吨级产煤省份产量比重继续增加。山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州5省(区)原煤产量合计37.68亿吨,占全国总产量的82.64%。其中,山西、内蒙古、陕西、新疆原煤产量累计同比分别增长8.7%、10.1%、5.4%和28.6%。福建、青海、江西、山东、贵州、安徽6省煤炭产量累计同比分别下降17%、15.6%、8.3%、6%、4%、0.9%。

2022年全国规模以上企业原煤产量(按地区)

(数据来源:国家统计局)

3、煤炭消费量增长4.3%

据国家统计局初步核算,2022年全国煤炭消费量增长4.3%,煤炭消费量占能源消费总量的56.2%,比上年上升0.3个百分点。过去十年,煤炭消费量占一次能源消费比重下降了11.2个百分点。

2013—2022年全国煤炭消费总量及占比

(数据来源:国家统计局)

注:2022年煤炭消费量系根据占比计算所得

从主要耗煤行业分析,发电用煤方面,根据中电联发布的数据,2022年,全国煤电发电量为50770亿千瓦时,同比增长0.7%。非电用煤方面,钢铁和建材行业是煤炭的两大下游行业,主要产品分别为钢铁和水泥。国家统计局数据显示,2022年,全国粗钢产量10.13亿吨,同比下降2.10%;全国水泥产量21.2亿吨,同比下降10.80%。钢铁和水泥产量不同程度的下降,对煤炭需求减弱。此外,根据中电联发布的数据,2022年,化工行业用电量同比增长5.2%,对用煤需求有一定提振。

4、煤矿智能化建设达到新的高度

据统计,截至2022年底,我国大型煤炭企业采煤机械化程度已超99%,煤矿智能化采掘工作面已达1019个,同比增加25%。智能化煤矿增至572处,产能达到19.36亿吨。全国有25个地方政府出台了财税支持保障措施,全国智能化煤矿建设投资累计达到1000亿元,提前实现了煤矿安全专项整治三年行动建设1000个智能化采掘工作面的目标。已有31种煤矿机器人在煤矿现场应用。

智慧矿山建设最新进展

(数据来源:据公开资料整理)

注:2021年智能煤矿数量为国家能源局在2022年初新闻发布会上公布的初步统计数据

煤矿机械化、智能化水平大幅提升,也让煤矿生产效率稳步提高。近十年来,全国煤矿平均单井(矿)产能由38万吨/年左右提高到120万吨/年以上,人均生产效率由750吨/年提高到1800吨/年。

二、煤炭市场

1、煤炭价格坚挺,煤炭行业景气持续提升

2022年煤炭价格高位维稳。受国际能源价格大涨等多重因素叠加影响,国内煤炭价格呈现高位波动态势,年内价格峰谷差达到900元/吨左右。1—10月中国沿海电煤采购价格指数(CECI沿海指数)综合价5500大卡规格品均价883.4元/吨,市场交易价5500大卡规格品均价1256.2元/吨。10月28日CECI沿海指数市场交易价5500大卡规格品报收于1603元/吨,创年内高点。进入11月后,因非电用煤需求疲软,我国煤炭供需形势逐步改善,叠加煤炭进口快速恢复,煤炭市场价格快速回落。

2022年环渤海动力煤价格指数走势

(数据来源:秦皇岛煤炭网)

2、煤炭采选业固定资产投资增速明显

2022年,煤炭开采和洗选业固定资产投资累计同比增长24.4%,较上年提升13.3个百分点,其中民间投资同比增长39.0%。

2021—2022年全国煤炭采选业固定资产投资增速

(数据来源:国家统计局)

3、煤炭行业利润总额1.02万亿元,同比增长44.3%

得益于煤炭价格坚挺,煤炭行业景气持续提升,盈利能力创新高。2022年,全国规模以上煤炭企业营业收入4.02万亿元,同比增长19.5%;利润总额1.02万亿元,同比增长44.3%。

2013—2022年全国规模以上煤炭企业营收与利润

(数据来源:国家统计局)

4、全国煤炭进口量2.93亿吨,同比下降9.2%

2022年,在国际地缘政治冲突、气候异常等多重因素叠加影响下,能源危机加剧,全球煤炭产量及消费双双反弹,国际煤炭价格高位运行。2022年全年我国煤炭进口量2.93亿吨,较2021年的3.23亿吨下降9.2%,为近七年来首次出现负增长。从进口国别来看,2022年我国进口煤炭主要来自印尼、俄罗斯、蒙古国、菲律宾、加拿大等国。虽然印尼动力煤进口量比2021年有所减少,但印尼仍是我国进口动力煤第一大来源国。

2013—2022年全国煤炭进口量及增速

(数据来源:海关总署)

三、煤炭储运

1、全国统调电厂存煤1.75亿吨,同比增长6.0%

国家能源局发布的数据显示,2022年上半年,全国统调电厂电煤的库存超过1.7亿吨,同比增长51.7%。中国煤炭工业协会发布的数据显示,截至2022年12月末,全国煤炭企业存煤6600万吨,同比增长26.6%;全国主要港口存煤5530万吨,同比下降6.8%,其中,环渤海主要港口存煤2385万吨,同比增长7.5%;全国统调电厂存煤1.75亿吨,同比增长6.0%。

北方九港库存年度对比情况

(数据来源:据公开资料整理)

2、煤炭转运能力提高

中国煤炭工业协会发布的数据显示,2022年,全国铁路累计发运煤炭26.8亿吨以上,同比增长3.9%;其中,电煤发运量21.8亿吨,同比增长8.7%。全国主要港口内贸煤发运量约7.3亿吨,同比下降1.8%。

四、煤炭政策

1、多措并举确保电煤中长期合同签约履约

稳定的长协价格对保障煤电企业基本用煤需求、稳定电价具有重要意义。2022年煤炭中长期合同签订范围进一步扩大。为保证中长期合同有效落实,2022年7月1日,国家发展改革委召开会议安排部署电煤中长期合同换签补签工作,要求中长期合同严格执行“欠一补三”条款,严格落实三个100%。随即,全国煤炭交易中心发布《关于加快推进2022年电煤中长期合同补签换签相关工作的公告》,协助相关企业开展本次电煤中长期合同补签换签、上传“欠一补三”补充协议、签订新版诚信履约承诺书、核验推送符合要求的合同数据补充衔接运力等相关平台服务工作,确保煤炭生产企业签订的中长期合同数量应达到自有资源量80%以上。

2022年10月底,国家发展改革委印发《2023年电煤中长期合同签订履约工作方案》,对2023年电煤长协合同价格、数量提出了明确要求,2023年电煤中长期合同签订工作正式启动。12月,国家发展改革委、国家能源局发布《关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知》,提出要坚持电力中长期合同高比例签约。随着政策的不断完善,煤炭中长期合同的履约力度将进一步强化,长协煤保供的“压舱石”和“稳定器”作用将得以充分发挥。

此外,国家发展改革委多次对各地和中央企业2022年煤炭中长期合同签订履约情况开展专项核查。要求各地和有关企业要对照签订履约政策要求进行自查梳理,不符合要求的抓紧整改。9月以来,全国统调电厂存煤保持在1.7亿吨以上,电煤供应形势持续向好,有效保障了发电供热用煤需求。另据国务院国资委消息,2022年以来,中央企业煤炭日均产量296万吨,同比增长7.6%,再创历史新高。国家能源集团、中煤集团2家企业带头执行电煤中长期合同,自产煤合同签约率达93.6%、履约率近100%,2021年以来累计让利超2400亿元。

2、煤炭市场价格形成机制进一步完善

2022年上半年,国家发展改革委先后发布《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》《2022年第4号公告》《关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告》。《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》明确了秦皇岛港下水煤(5500大卡)中长期交易价格每吨570~770元(含税),并对晋陕蒙相应煤炭出矿环节中长期交易价格合理区间进行了限定。《2022年第4号公告》提出了煤炭领域哄抬价格行为的具体认定标准,实质上明确了煤炭现货价格合理区间。《关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告》明确了国产动力煤领域经营者哄抬价格行为及监管红线,为煤炭企业提供了清晰的行为指引。三份文件构建了煤炭价格预期引导和调控监管的闭环机制,为相关经营者依法合规经营提供了明确指引,是煤炭价格运行在合理区间的重要政策保障。

此外,国家发展改革委连发价格调控监管政策系列解读,关注煤炭市场供需形势和价格变化,加强煤炭中长期合同签约履约监管,采取有力有效措施保障煤炭价格运行在合理区间,并召集重点煤炭和电力企业、行业协会、市场资讯机构和全国煤炭交易中心召开专题会议,研判煤炭价格形势,研究加强煤炭价格调控监管工作。

3、煤炭清洁高效利用金融支持力度加大

2022年5月,经国务院批准,人民银行增加1000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款额度,专门用于支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力。新增额度支持领域包括煤炭安全生产和储备,以及煤电企业电煤保供。值得注意的是,本次增加的1000亿元专项再贷款额度专门用于“同煤炭开发使用和增强煤炭储备能力相关领域”,具体支持领域有两种:一是煤炭安全生产和储备领域。包括现代化煤矿建设、绿色高效技术应用、智能化矿山建设、煤矿安全改造、煤炭洗选、煤炭储备能力建设等项目;二是煤电企业电煤保供领域。此次增加1000亿元额度后,支持煤炭清洁高效利用专项再贷款总额度达到3000亿元,有助于进一步释放煤炭先进产能,保障能源安全稳定供应,支持经济运行在合理区间。

据了解,国家开发银行“十四五”期间设立总规模为5000亿元(等值人民币,含外汇)的能源领域“碳达峰、碳中和”专项贷款,其中2021年安排发放1000亿元,助力构建清洁低碳安全高效的能源体系。2022年前三季度,国家开发银行持续加大对清洁能源、能源保供、煤炭清洁高效利用等能源重点领域的支持力度,发放能源贷款4069亿元,同比增长26%。

4、煤管票制度退出历史舞台

2022年8月31日,国务院第十六督查组提出停止使用榆林市煤炭销售计量专用票的意见。根据国务院督查组指导意见,榆林市委、市政府决定从2022年9月1日起,全市所有涉煤企业停止使用榆林市煤炭销售计量专用票(以下称煤管票),宣告运行16年之久的煤管票制度成为历史。最大产煤区鄂尔多斯紧随其后,撤销全市所有煤管路站,取消煤炭运输车辆“带票通行、路站查验、流动稽查”的监管方式。

煤管票是中国煤炭主产地的一种煤炭管理方式,是产煤区煤炭生产、销售、加工、运输等环节的唯一有效凭证,具有煤炭产量控制、运输管控、计量统计等功能,可防止非法生产的煤炭进入流通和消费领域。煤管票在晋陕蒙三大主要产煤区影响较大,曾被作为原煤出产地的唯一有效票据。但随着煤炭市场监管制度的完善,煤管票功能已经完全被更高效的市场监管机制所替代,如煤矿产能管理由矿监部门负责、非法开采由矿产资源部门负责、煤炭计量以出厂磅单作为依据、税务部门以发票作为计税依据等。实践证明,全面取消有助于产能释放、煤价松动,让煤炭流通速度得到有效提升。

来自: 中能传媒研究院

更多阅读:

中国能源大数据报告(2023)

第一章 能源发展综述

本章作者 崔晓利

一、宏观经济形势

01、2022年国民经济保持增长,国内生产总值同比增长3.0%

2022年是党和国家历史上极为重要的一年。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国国民经济保持增长,发展质量稳步提升,创新驱动深入推进,改革开放蹄疾步稳,就业物价总体平稳,粮食安全、能源安全和人民生活得到有效保障,经济社会大局保持稳定,全面建设社会主义现代化国家新征程迈出坚实步伐。

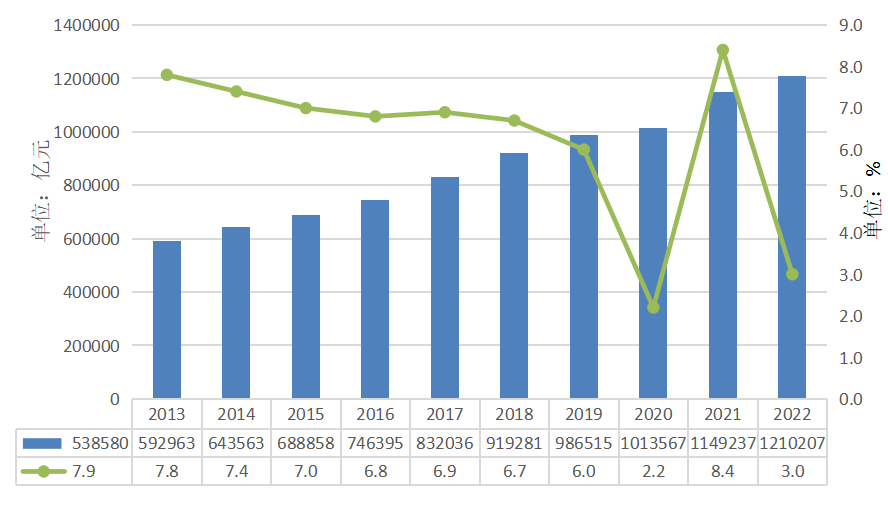

据国家统计局初步核算,2022年国内生产总值1210207亿元,比上年增长3.0%。全年最终消费支出拉动国内生产总值增长1.0个百分点,资本形成总额拉动国内生产总值增长1.5个百分点,货物和服务净出口拉动国内生产总值增长0.5个百分点。全年人均国内生产总值85698元,比上年增长3.0%。

(数据来源:国家统计局)

图1-1 2013—2022年国内生产总值及增速

总体上看,2022年国内经济受疫情冲击明显,加之国际地缘政治局势骤然恶化因素,全年国内生产总值增速降至3.0%。

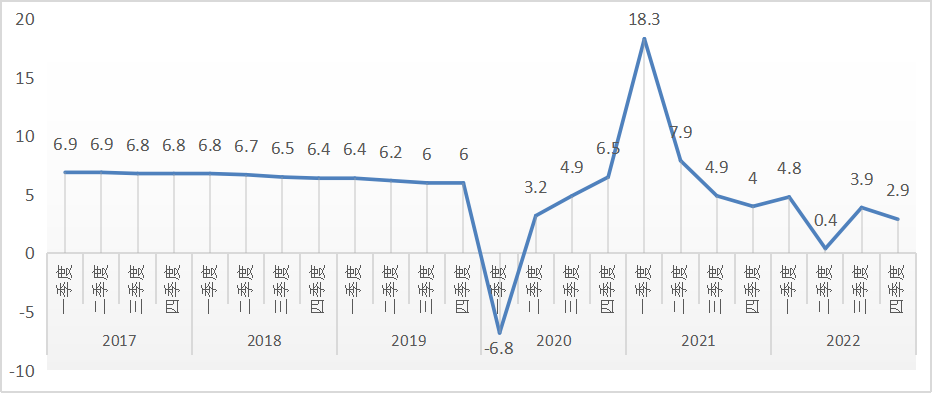

从季度走势看,2022年我国经济恢复几经波折。一季度国内生产总值同比增长4.8%,增速表现与市场预期基本相符;二季度在疫情、乌克兰危机等因素影响下,国内生产总值增速降至0.4%,为2020年二季度以来最低;三季度国内生产总值增速回升至3.9%;四季度国内生产总值增速再度回落至2.9%。

(数据来源:国家统计局)

图1-2 2017—2022年各季度国内生产总值增速

02、产业发展水平提升,新产业新业态新模式较快成长

2022年,第一产业增加值88345亿元,比上年增长4.1%;第二产业增加值483164亿元,增长3.8%;第三产业增加值638698亿元,增长2.3%。

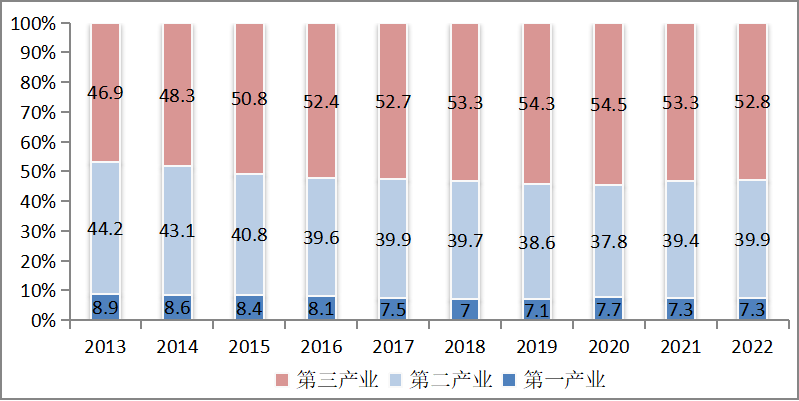

从占比看,2022年第一产业增加值占国内生产总值比重为7.3%,与上年持平;第二产业增加值比重为39.9%,较上年增加0.5个百分点;第三产业增加值比重为52.8%,较上年减少0.5个百分点。

疫情影响下,第三产业增加值占比持续回落,这是近年来第三产业增加值继上年之后的再次回落。

(数据来源:国家统计局)

图1-3 2013—2022年三次产业增加值占国内生产总值比重

新产业新业态新模式较快成长。全年规模以上工业中,高技术制造业增加值比上年增长7.4%,占规模以上工业增加值的比重为15.5%;装备制造业增加值增长5.6%,占规模以上工业增加值的比重为31.8%。全年规模以上服务业中,战略性新兴服务业企业营业收入比上年增长4.8%。全年高技术产业投资比上年增长18.9%。全年新能源汽车产量700.3万辆,比上年增长90.5%;太阳能电池(光伏电池)产量3.4亿千瓦,增长46.8%。

2022年,全年规模以上工业企业利润84039亿元,比上年下降4.0%。分门类看,采矿业利润15574亿元,比上年增长48.6%;制造业64150亿元,下降13.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业4315亿元,增长41.8%。

03、固定资产投资稳步增长,高技术产业投资增势较好

2022年,全社会固定资产投资579556亿元,比上年增长4.9%。固定资产投资(不含农户)572138亿元,增长5.1%。

值得关注的是,高技术产业投资增长18.9%,快于全部投资13.8个百分点。其中,高技术制造业、高技术服务业投资分别增长22.2%、12.1%。高技术制造业中,医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业投资分别增长27.6%、27.2%;高技术服务业中,科技成果转化服务业、研发设计服务业投资分别增长26.4%、19.8%。

(数据来源:国家统计局)

图1-4 2013—2022年全社会固定资产投资

在固定资产投资(不含农户)中,分领域看,基础设施投资增长9.4%,制造业投资增长9.1%,房地产开发投资下降10.0%。分区域看,东部地区投资增长3.6%,中部地区投资增长8.9%,西部地区投资增长4.7%,东北地区投资增长1.2%。民间固定资产投资310145亿元,增长0.9%。社会领域投资增长10.9%。分产业看,第一产业投资14293亿元,比上年增长0.2%;第二产业投资184004亿元,增长10.3%;第三产业投资373842亿元,增长3.0%。从三次产业投资占比情况来看,第二产业投资继2021年扭转收缩态势占比回升2个百分点后,2022年占比再次提升1.5个百分点。

(数据来源:国家统计局)

图1-5 三次产业投资占固定资产投资(不含农户)比重

二、能源生产及供应

01、能源生产稳步增长,能源保供成效明显

2022年,我国着力增强能源生产保障能力,充分发挥煤炭“压舱石”作用,不断提升油气勘探开发力度,大力发展多元清洁供电体系,有力保障了经济社会稳定发展和持续增长的民生用能需求。原煤、原油、天然气、电力生产增速均实现不同程度增长。

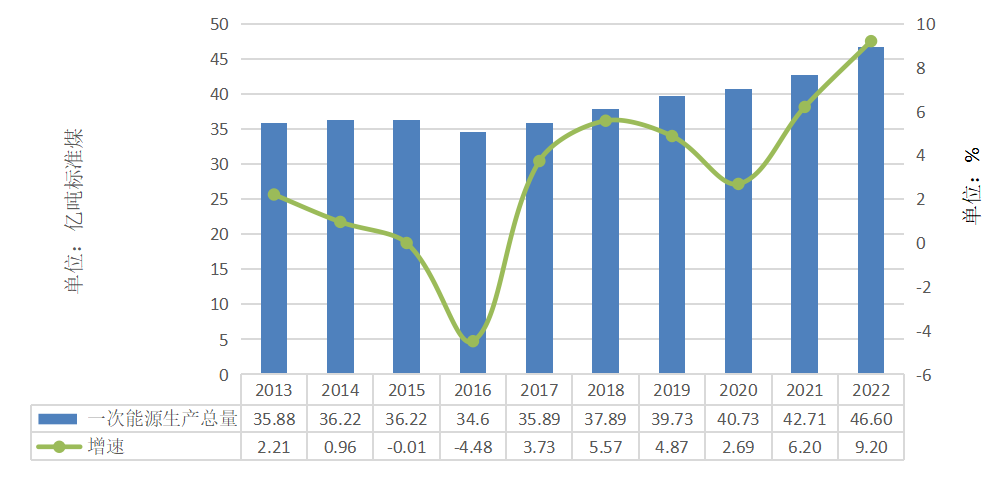

2022能源生产

一次能源生产总量46.6亿吨标准煤,同比增长9.2%。

原煤产量45.6亿吨,同比增长10.5%。

原油产量20472.2万吨,同比增长2.9%。

天然气产量2201.1亿立方米,同比增长6.0%。

发电量88487.1亿千瓦时,同比增长3.7%。

注:2021年及之前增速系计算所得

(数据来源:国家统计局)

图1-6 2013—2022年能源生产总量及增速

2022年,能源保供成效明显。针对国际能源市场波动,强化国内煤炭兜底保障和油气增储上产,统筹做好煤电油气运保障供应,有效应对国内极端高温干旱等严峻挑战,生活生产用能得到较好保障。

截至2022年底,全国发电装机容量256405万千瓦,比上年末增长7.8%。

火电装机容量133239万千瓦,增长2.7%;

水电装机容量41350万千瓦,增长5.8%;

核电装机容量5553万千瓦,增长4.3%;

并网风电装机容量36544万千瓦,增长11.2%;

并网太阳能发电装机容量39261万千瓦,增长28.1%。

2022年,水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电量29599亿千瓦时,比上年增长8.5%。

(数据来源:国家统计局)

02、煤炭增产保供成效显著

2022年,面对复杂国内外形势,各地各部门落实党中央、国务院决策部署,助力能源行业多措并举保供稳价,煤炭增产保供成效显著,充分发挥了兜底保障作用,能源供应保持总体平稳,为经济恢复向好发挥重要作用。与此同时,风电、太阳能发电等新能源发展势头强劲,为我国经济社会发展提供绿色动能。

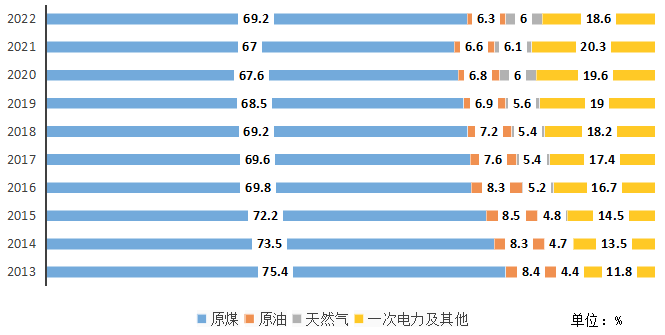

近十年来,不同品种能源占比呈现不同趋势。原煤生产占比持续下降,2021年较2013年下降8.4个百分点。但因兜底保供原因,这一趋势在2022年发生临时性扭转,2022年占比较2021年回升2.2个百分点。

(数据来源:国家统计局)

图1-7 2013—2022年能源生产结构

这对其他能源品种占比也产生了挤压。原油生产总量占比继续下降,2022年较2013年降低2.1个百分点。天然气生产占比同比略有下降,总体上看,2022年较2013年提升1.6个百分点。水电、核电、风电等一次电力生产占比略有收窄,但总体趋势在扩大,2022年较2013年提升6.8个百分点。2022年,我国非化石能源发电装机历史性突破12亿千瓦,达到12.7亿千瓦,同比增长13.8%,占总装机容量比重上升至49.6%,比上年提高2.6个百分点,延续绿色低碳转型趋势。

03、能源进口量出现不同程度下跌

2022年,我国能源产品进口量均出现不同程度下跌。2022年我国进口原油50828万吨,同比下降0.9%;进口天然气10925万吨,同比下降9.9%。进口煤炭29320万吨,同比下降9.2%。

(数据来源:海关总署)

图1-8 2022年能源进口量及增速

地缘政治影响下,国际油价异常高涨,原油进口成本过高,是2022年中国原油进口量同比下降的主要原因。国际天然气价格屡创历史新高,持续的高气价挫伤了国内进口商采买LNG现货的积极性。国际煤炭进口量同比减少的原因,一是2022年年初印尼颁布了煤炭出口禁令,进一步加剧国际市场煤炭资源的紧张状况,二是乌克兰危机引发国际煤炭资源紧张,全球开展抢煤热潮,引发煤价持续高位运行,国内进口中高卡煤炭价格出现倒挂现象,较大程度抑制了中国煤炭进口。

2022年原油、成品油进口

原油进口50828万吨,同比减少0.9%,金额24350亿元,同比增加45.9%。

成品油进口2645万吨,同比减少2.5%,金额1309亿元,同比增加21.2%。

2022年天然气进口

天然气进口10925万吨(约合1508亿立方米),同比减少9.9%,金额4683亿元,同比增加30.3%。

2022年煤炭进口

进口煤及褐煤29320万吨,同比减少9.2%,金额2855亿元,同比增加22.2%。

(数据来源:国家统计局、海关总署)

三、能源消费

01、能源消费需求增幅收窄

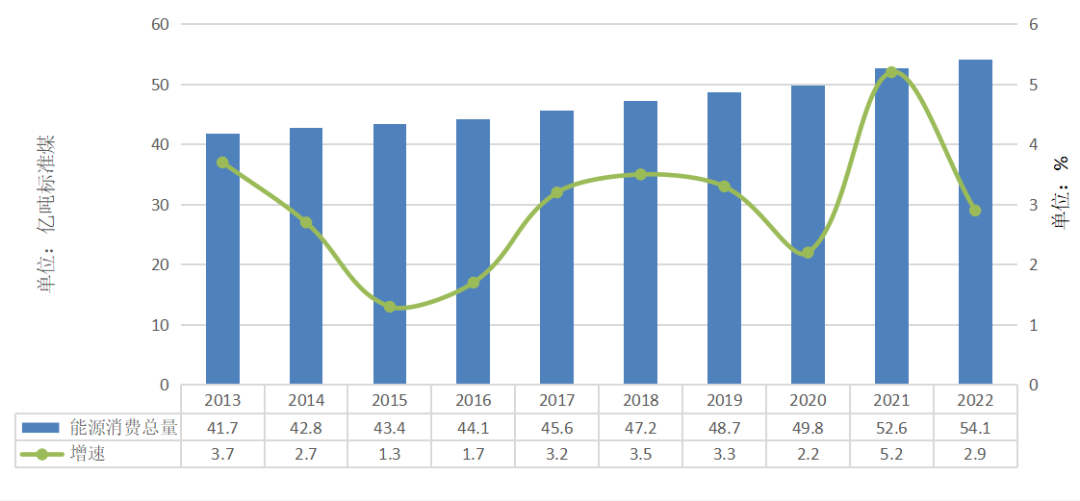

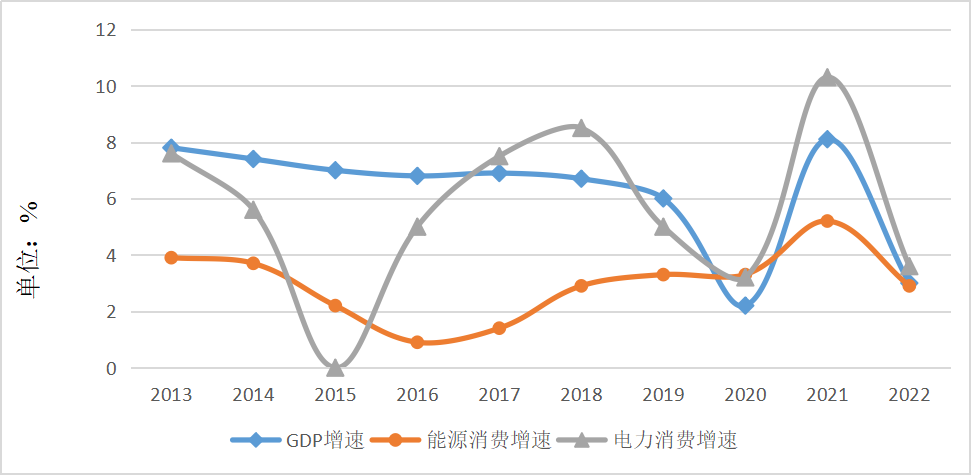

初步核算,2022年全国能源消费总量54.1亿吨标准煤,比上年增长2.9%。煤炭消费量增长4.3%,原油消费量下降3.1%,天然气消费量下降1.2%,电力消费量增长3.6%。煤炭消费量占能源消费总量的56.2%,比上年上升0.3个百分点;天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的25.9%,上升0.4个百分点。2013年以来,我国能源消费总量处于低速增长态势,以较低的能源消费增速支撑着经济的中高速发展。

(数据来源:国家统计局)

图1-9 2013—2022年能源消费总量及增速

2022年,全社会用电量8.67万亿千瓦时,同比增长3.6%。据中电联数据,高技术及装备制造业全年用电量同比增长2.8%。其中,电气机械和器材制造业、医药制造业、计算机/通信和其他电子设备制造业全年用电量增速超过5%;新能源车整车制造用电量大幅增长71.1%。四大高载能行业全年用电量同比增长0.3%。

(数据来源:国家统计局)

图1-10 2013—2022年国内生产总值增速、能源消费增速、电力消费增速对比

注:2020年及以后数据系计算所得

(数据来源:国家统计局)

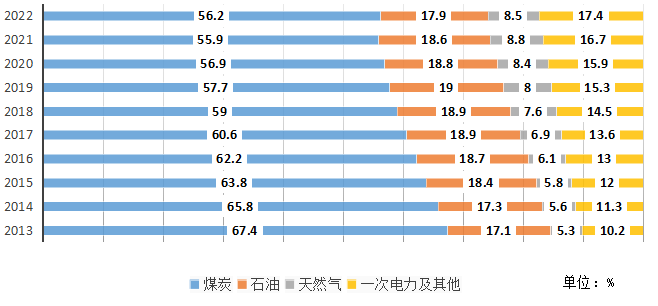

02、能源消费结构向清洁低碳加快转变

初步测算,2022年能源消费总量比上年增长2.9%。非化石能源消费占能源消费总量比重较上年提高0.8个百分点,煤炭比重提高0.2个百分点,石油比重下降0.6个百分点,天然气比重下降0.4个百分点。

(数据来源:国家统计局)

图1-11 2013—2022年能源消费结构

能源消费低碳化趋势不变,低碳能源消费占比稳步提升。分能源品种看,煤炭需求持续高位运行,足量稳价供应态势良好,煤炭消费量占能源消费总量的56.2%,比上年提升0.2个百分点。

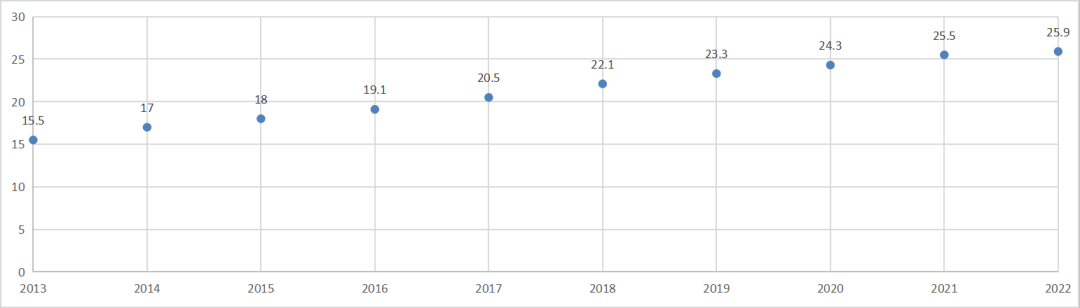

2022年,天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的25.9%,较上年提升0.4个百分点。近十年来,清洁能源消费占能源消费总量的比重从2013年的15.5%上升到2023年的25.9%,提升超10个百分点,能源消费结构持续向清洁低碳转型。

(数据来源:国家统计局)

图1-12 2013—2022年清洁能源消费占能源消费总量的比重

据清洁供热产业委员会不完全统计,截至2022年底,我国北方地区供热总面积238亿平方米(城镇供热面积167亿平方米,农村供热面积71亿平方米),其中,清洁供热面积179亿平方米,清洁供热率为75%。能源与生态环境友好性明显改善,能源节约型社会加快形成,能源消费结构更加优化。

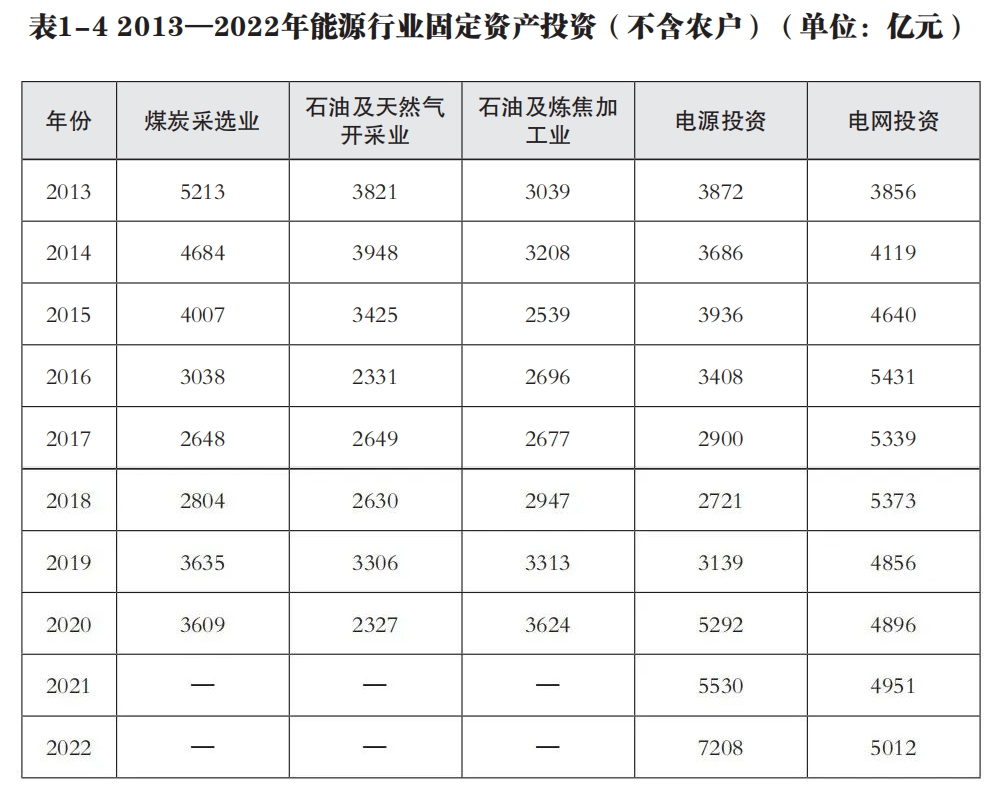

四、能源投资

01、国内投资情况

2022年,我国采矿业投资同比增长4.5%,制造业投资同比增长9.1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比增长19.3%。

2022年,全国电力工程建设投资完成额达12220亿元,同比增长13.3%,为近十年最高水平。

2022年电源投资

全国主要发电企业电源工程完成投资7208亿元,同比增长22.8%。

水电863亿元,同比下降26.5%。

火电909亿元,同比增长28.4%。

核电677亿元,同比增长25.7%。

2022年电网投资

全国电网工程完成投资5012亿元,同比增长2.0%。

新增220千伏及以上变电设备容量25839万千伏安,比上年多投产1505万千伏安,同比增长6.3%。

新增220千伏及以上输电线路长度38967千米,较上年多投产6747千米,同比增长21.2%。

(数据来源:国家统计局)

02、涉外投资情况

2022全年对外非金融类直接投资额7859亿元,比上年增长7.2%,折1169亿美元,增长2.8%。其中,对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资额1410亿元,增长7.7%,折210亿美元,增长3.3%。

采矿业

对外非金融类直接投资额50.1亿美元,同比增加0.6%。

制造业

对外非金融类直接投资额216亿美元,同比增加17.4%。

电力、热力、燃气及水生产和供应业

对外非金融类直接投资额35.2亿美元,同比减少28%。

《2023年能源工作指导意见》提出,坚持共商共建共享,深入推进互利共赢务实合作,增强国内国际两个市场两种资源联动效应,提升能源开放合作质量和水平,不断开创能源国际合作新局面。支持发展中国家能源绿色低碳发展,因地制宜采取贸易、工程承包、投资、技术合作等方式开展双方、三方和多方市场合作,推动更多清洁能源合作项目落地。建设运营好“一带一路”能源合作伙伴关系,扎实推进能源务实合作。

五、节能降碳

01、能源利用效率不断提升

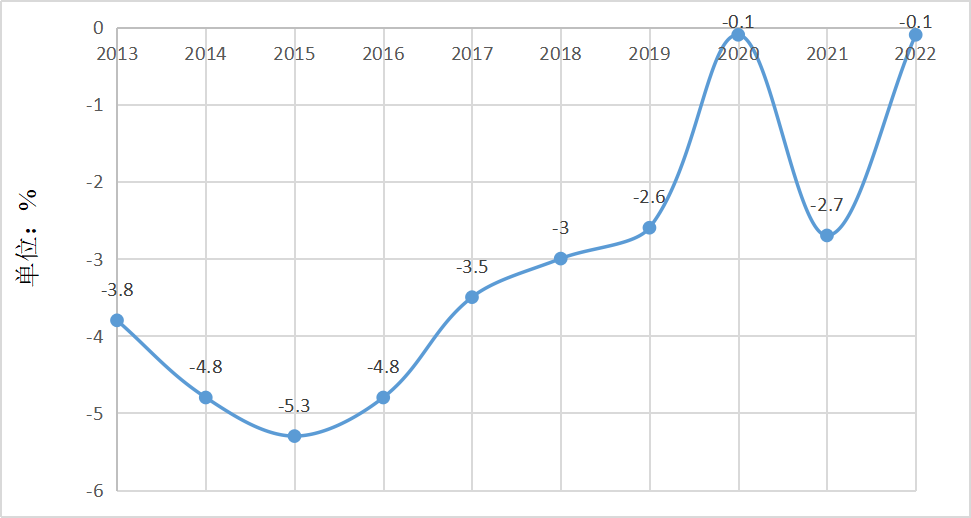

2022年,“双碳”目标约束下节能增效工作取得新进展。在能源外部环境挑战不断、国内疫情反复等诸多不利条件下,我国坚持加大节能减排力度,持续完善能源消费强度和总量双控制度,坚决遏制“两高”项目盲目发展。2022年全国万元国内生产总值能耗比上年下降0.1%。

(数据来源:国家统计局)

图1-13 2013—2022年万元国内生产总值能耗降低率

目前,我国火电厂超低排放、大型垃圾焚烧、燃煤烟气治理技术装备达到世界领先水平,已建成世界上最大的超低排放火电厂群。据悉,“十三五”以来,得益于技术的进步,我国燃煤电厂超低排放改造了9.5亿千瓦。

2022年,我国可再生能源保持高利用率水平,全国主要流域水能利用率98.7%、风电平均利用率96.8%、光伏发电平均利用率98.3%。

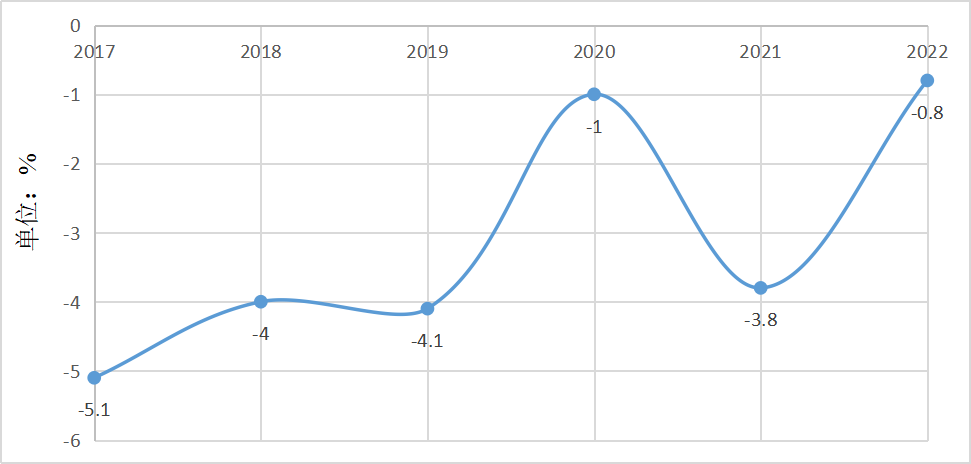

02、万元国内生产总值二氧化碳排放持续下降

2022年,重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降1.6%,单位合成氨综合能耗下降0.8%,吨钢综合能耗上升1.7%,单位电解铝综合能耗下降0.4%,每千瓦时火力发电标准煤耗下降0.2%。全国万元国内生产总值二氧化碳排放下降0.8%。

近十年来,污染物排放下降明显。烟尘排放总量由2012年的151万吨下降到2021年的12.3万吨,单位火电发电量的烟尘排放量由每千瓦时0.39克下降到每千瓦时0.022克;二氧化硫排放总量由2012年的883万吨下降到2021年的54.7万吨,单位火电发电量的二氧化硫排放量由每千瓦时2.26克下降到每千瓦时0.101克;氮氧化物排放总量由2012年的948万吨下降到2021年的86.2万吨,单位火电发电量的氮氧化物排放量由每千瓦时2.4克下降到每千瓦时0.152克。

(数据来源:国家统计局)

图1-14 2017—2022年全国万元国内生产总值二氧化碳排放下降情况

03、能源消费弹性系数攀升

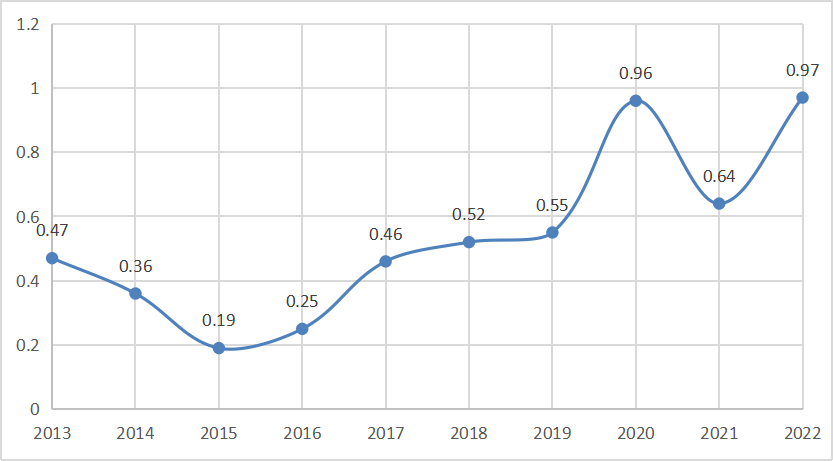

能源消费弹性系数是指能源消费的增长率与国内生产总值增长率之比,是反映能源消费增长速度与国民经济增长速度之间比例关系的指标,能够反映经济增长对能源的依赖程度。据测算,2022年能源消费弹性系数为0.97,电力消费弹性系数为1.2。

注:2022年数据系计算所得

(数据来源:国家统计局)

图1-15 2013—2022年能源消费弹性系数

十年数据来看,2015年0.19为近十年最低点,近几年来保持在0.5上下。2020年因疫情对经济发展造成严重冲击,国内生产总值增速从2019年的6%下降到2.3%,造成能源消费弹性系数明显提升。2021年有所回调。2022年,受疫情冲击及上年基数影响,经济增速减缓,能源消费弹性系数攀升至0.97。

04、碳市场建设不断完善

2022年,国家相关部门出台系列政策,碳市场建设不断完善。4月,《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》中提出建设全国统一的能源市场以及培育发展全国统一的生态环境市场。6月,生态环境部等17部门联合印发《国家适应气候变化战略2035》,生态环境部等7部门印发《减污降碳协同增效实施方案》。8月,科技部等9部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》,国家发展改革委、国家统计局、生态环境部联合印发《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》。10月,国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》,市场监管总局等9部门联合印发《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》。12月,生态环境部办公厅印发《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》《企业温室气体排放核查技术指南 发电设施》。2022年,全国碳市场迈入第二个履约周期,总体运行平稳,碳价较2021年有所上涨。全年共运行50周(242个交易日),全国碳市场碳排放配额(CEA)年度成交量5088.95万吨,年度成交额28.14亿元。截至2022年12月31日,CEA累计成交量2.30亿吨,累计成交额104.75亿元。每日收盘价在55~62元/吨之间波动,成交均价为45.61元/吨。

(来源:上海环境能源交易所)

六、能源政策

01、《“十四五”现代能源体系规划》出炉

2022年1月29日,国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》。《规划》明确了“十四五”时期现代能源体系建设五方面主要目标:能源保障更加安全有力,到2025年,国内能源年综合生产能力达到46亿吨标准煤以上,原油年产量回升并稳定在2亿吨水平,天然气年产量达到2300亿立方米以上,发电装机总容量达到约30亿千瓦。能源低碳转型成效显著,单位国内生产总值二氧化碳排放量五年累计下降18%。到2025年,非化石能源消费比重提高到20%左右,非化石能源发电量比重达到39%左右,电能占终端用能比重达到30%左右。能源系统效率大幅提高,单位国内生产总值能耗五年累计下降13.5%。到2025年,灵活调节电源占比达到24%左右,电力需求侧响应能力达到最大用电负荷的3%~5%。创新发展能力显著增强,“十四五”期间能源研发经费投入年均增长7%以上,新增关键技术突破领域达到50个左右。普遍服务水平持续提升,人均年生活用电量达到1000千瓦时左右,天然气管网覆盖范围进一步扩大。

展望2035年,《规划》提出,能源高质量发展取得决定性进展,基本建成现代能源体系。能源安全保障能力大幅提升,绿色生产和消费模式广泛形成,非化石能源消费比重在2030年达到25%的基础上进一步大幅提高,可再生能源发电成为主体电源,新型电力系统建设取得实质性成效,碳排放总量达峰后稳中有降。

02、《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》发布

2022年9月20日,国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》。《计划》提出,到2025年,初步建立起较为完善、可有力支撑和引领能源绿色低碳转型的能源标准体系,能源标准从数量规模型向质量效益型转变,标准组织体系进一步完善,能源标准与技术创新和产业发展良好互动,有效推动能源绿色低碳转型、节能降碳、技术创新、产业链碳减排。到2030年,建立起结构优化、先进合理的能源标准体系,能源标准与技术创新和产业转型紧密协同发展,能源标准化有力支撑和保障能源领域碳达峰、碳中和。

03、《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》印发

2022年1月30日,国家发展改革委、国家能源局印发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》。在完善引导绿色能源消费的制度和政策体系方面,《意见》提出推动完善能源相关的绿色消费机制,通过消费端优先使用绿色能源的需求选择带动能源生产供应端绿色低碳转型,在全社会倡导节约用能、绿色用能。绿色能源消费促进机制将为追求零碳低碳的绿色工厂、绿色园区、绿色社区等提供实现途径,并使之得到社会广泛认可。《意见》重点围绕工业、建筑、交通等行业领域,提出电价、分布式电力交易、国土空间保障等支持政策,推动提升终端用能低碳化和电气化水平,控制化石能源消费。

在建立绿色低碳为导向的能源开发利用新机制方面,《意见》强调化石能源清洁开发利用和减污降碳的重要性。在较长时期,立足以煤为主的基本国情,建立煤矿绿色发展长效机制,完善煤矸石、矿井水等资源综合利用政策,支持绿色智能煤矿建设,严格合理控制煤炭消费增长。完善推进煤电机组超低排放改造、灵活性改造、供热改造的机制和政策,推动燃煤自备机组公平承担社会责任,加快推动煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型。提升油气田清洁高效开采能力,完善油气与地热能以及风能、太阳能等协同开发机制。

04、能耗双控制度进一步完善

2022年11月1日,国家发展改革委、国家统计局联合发布《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》,明确原料用能的基本定义和具体范畴,即能源产品不作为燃料、动力使用,而作为生产非能源产品的原料、材料使用。用于生产非能源用途的烯烃、芳烃、炔烃、醇类、合成氨等产品的煤炭、石油、天然气及其制品,属于原料用能范畴;若用作燃料、动力使用,不属于原料用能范畴。《通知》明确提出将原料用能从能源消费总量中扣除,树立节能目标责任评价考核新导向,是完善能耗双控政策的重要举措,对科学有序推动节能降碳工作具有重要意义。

11月16日,国家发展改革委、国家统计局和国家能源局联合发布《关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量有关工作的通知》,明确现阶段不纳入能源消费总量的可再生能源,主要包括风电、太阳能发电、水电、生物质发电、地热能发电等可再生能源。随着技术进步和发展,其他可准确计量的可再生能源类型将逐步动态纳入。在开展全国和地方能源消费总量考核时,以各地区2020年可再生能源电力消费量为基数,“十四五”期间每年较上一年新增的可再生能源电力消费量在考核时予以扣除。《通知》提出,以绿证作为可再生能源电力消费量认定的基本凭证。此外,还将积极推动绿证交易体系建设。新增可再生能源电力消费量不纳入能源消费总量控制,将推动新增可再生能源消费量作为促进经济社会高质量发展的重要支撑和保障,有利于为经济社会发展提供充足用能空间,是完善能耗双控政策的重要举措,对推动能源清洁低碳转型、保障高质量发展合理用能需求具有重要意义。

05

有序推进全国统一能源市场建设

2022年3月25日,《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》印发。《意见》提出,建设全国统一的能源市场。在有效保障能源安全供应的前提下,结合实现碳达峰碳中和目标任务,有序推进全国能源市场建设。在统筹规划、优化布局基础上,健全油气期货产品体系,规范油气交易中心建设,优化交易场所、交割库等重点基础设施布局。推动油气管网设施互联互通并向各类市场主体公平开放。稳妥推进天然气市场化改革,加快建立统一的天然气能量计量计价体系。健全多层次统一电力市场体系,研究推动适时组建全国电力交易中心。进一步发挥全国煤炭交易中心作用,推动完善全国统一的煤炭交易市场。

来自: 中能传媒研究院